In der Akademiegeschichte wurden sehr viele herausragende Wissenschaftler, aber nur wenige ausgewählte Wissenschaftlerinnen als Mitglieder zugewählt. Die Akademie war – aus unserer heutigen Sicht – über weite Teile ihrer Geschichte eher preußisch und männlich dominiert. Sie ignorierte aber nicht nur interessante Frauen, sondern scheute sich auch, jüdische Menschen zuzuwählen und überhaupt entschlossen den europäischen Horizont zu überschreiten. Um solche, durchaus für das deutsche Wissenschaftssystem charakteristischen Einseitigkeiten sichtbar zu machen, stellt die Akademie sich selbst folgende Frage: Welche historischen Zeitgenossen und Zeitgenossinnen hätte man aus heutiger Sicht als Mitglieder zuwählen können, vielleicht sogar zuwählen müssen?

Wir stellen in dieser Rubrik entsprechend in Zukunft Antworten auf diese Frage und damit Personen vor, von denen wir uns heute gewünscht hätten, dass sie als Akademiemitglieder zugewählt worden wären.

Marianne Adelaide Hedwig Dohm (1831–1919) war eine in Berlin ansässige Schriftstellerin und Frauenrechtlerin. Als eine der ersten feministischen Theoretikerinnen führte sie geschlechtsspezifische Verhaltensweisen nicht auf biologische Determination zurück, sondern auf die soziale und kulturelle Prägung.

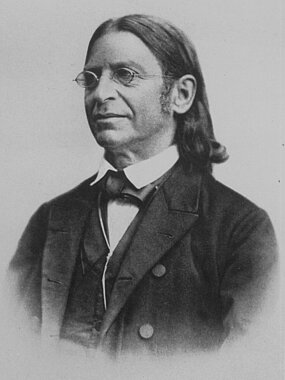

Abraham Geiger (1810–1874) war ein preußischer Rabbiner, bedeutender jüdischer Gelehrter im Bereich der Wissenschaft des Judentums und zählt zu den wichtigsten Vordenkern des Reformjudentums.

Luise Adelgunde Victorie Gottsched (1713–1762), auch bekannt als "Die Gottschedin", war eine deutsche Schriftstellerin zu Beginn der Aufklärung. Neben der Mitarbeit am Werk ihres Mannes Johann Christoph Gottsched schrieb sie eigenständig Literatur sowie Zeitungsartikel. Zudem bearbeitete beziehungsweise übersetzte sie literarische und wissenschaftliche Werke ihrer Zeit.

Der Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831) gilt als wichtigster Vertreter des Idealismus. Er prägte die Philosophiegeschichte entscheidend durch seine Abhandlungen über Logik, Naturphilosophie und die Philosophie des Geistes. Die Abstimmung über seine Aufnahme als Akademiemitglied ging zu seinen Ungunsten aus – eine große Ungerechtigkeit, wie man aus heutiger Sicht sagen muss.

Christine Kirch (1697–1782) war Astronomin und Kalendermacherin. Als Tochter der Astronomen Maria Margaretha Kirch und deren Mann Gottfried wurde sie früh in die arbeitsteilige Erstellung der Kalender der Akademie eingebunden, die damals deren wichtigste Einnahmequelle bildete. Ihre Leistungen wurden jedoch nicht in dem Maße anerkannt wie die der Männer der Familie. Zwar erhielt Christine Kirch ein regelmäßiges Gehalt, sie wurde aber nie zum Akademiemitglied gewählt. Wie viele Astronom:innen führte sie auch Wetterbeobachtungen durch. Die meteorologischen Tagebücher der Familie Kirch, die Teil der „langen Berliner Messreihe“ sind, umfassen fast ein Jahrhundert an Daten. Sie sind heute eine wichtige Quelle für Klimahistoriker.

Maria Margaretha Kirch (1670-1720) war Astronomin und Meteorologin. Sie verbrachte einen Großteil ihres Lebens damit, den Himmel in sämtlichen Facetten zu erforschen. Ihrem Ehemann Gottfried Kirch (1639-1710), der im Jahr 1700 zum Mitglied und Astronomen der neugegründeten Sozietät (Akademie) der Wissenschaften in Berlin ernannt wurde, half sie zum Beispiel bei der Erstellung der offizielle Kalender der Akademie.Bei ihren nächtlichen Beobachtungen des Himmels schaute sich Maria Margaretha Kirch Planeten, Polarlichter und Sonnenflecken an. Sie schrieb auch mehrere Aufsätze über ihre Beobachtungen. Ihre größte nächtliche Entdeckung war die des Kometen C/1702 H1. Diese veröffentlichte jedoch ihr Mann unter seinem Namen und stellte dies erst kurz vor seinem Tod offiziell richtig.

Moses Mendelssohn (1729–1786) war ein deutsch-jüdischer Philosoph der Aufklärung. Er gilt als einer der wichtigsten Wegbereiter der jüdischen Aufklärungsbewegung Haskala. Johann Georg Sulzer, der damalige Präsident der Philosophischen Klasse, schlug im Jahr 1771 die Aufnahme Mendelssohns in die Preußische Akademie der Wissenschaften vor, dies scheiterte jedoch am Widerstand Friedrichs II.

Die russisch-deutsche Mikrobiologin Lydia Rabinowitsch-Kempner (1871–1935) erhielt als zweite Frau in Preußen und als erste in Berlin einen Professorentitel. Sie wies unter anderem die Übertragung von Tuberkulose-Bakterien duch infizierte Kuhmilch nach und gab die Fachzeitschrift "Zeitschrift für Tuberkulose" heraus. Ab 1920 leitete sie das Bakteriologische Institut am Städtischen Krankenhaus Moabit, bis sie 1934 aufgrund ihrer jüdischen Herkunft zwangspensioniert wurde.

Die Berliner Philosophin und Theologin Liselotte Richter (1906–1968) arbeitete von 1934 bis 1943 an der Leibniz-Edition der Akademie. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sie Bezirksstadträtin für Bildung und Kultur in Berlin-Charlottenburg und wurde 1948 als erste Frau in Deutschland auf eine Professur für (reine) Philosophie berufen. Infolge der 2. Hochschulreform 1950/51 in der DDR wurde sie 1951 aus der Philosophischen Fakultät gedrängt. An der Theologischen Fakultät der Humboldt-Universität erhielt sie eine Professur mit Lehrstuhl für Religionsphilosophie – als erste Wissenschaftlerin in Deutschland.