Auf Initiative der „Gender & Data“ Arbeitsgruppe und mit Unterstützung der BBAW wird seit September 2025 an der Erschließung des Nachlasses von Helmina von Chézy im BBAW-Archiv gearbeitet. Der Fokus liegt dabei zunächst auf der Korrespondenz, die innerhalb von 8 Monaten mit Unterstützung von TELOTA feinerschlossen wird.

Helmina von Chézy wurde 1783 als Tochter der Dichterin Caroline Luise von Klencke geboren und war die Enkelin der Dichterin Anna Louisa Karsch. Nach einer kurzen ersten Ehe mit dem Offizier Carl Gustav Freiherr von Hastfer verbrachte sie ein prägendes Jahrzehnt in Paris (1801–1810), wo sie Kontakte zu den Romantikern Dorothea und Friedrich Schlegel knüpfte und journalistisch für französische und deutsche Zeitschriften arbeitete. Ihre 1806 geschlossene Ehe mit dem Orientalisten Antoine Léonard de Chézy endete 1810 mit einer Trennung, woraufhin sie mit ihren beiden Söhnen nach Deutschland zurückkehrte. Die folgenden Jahre waren von intensiver literarischer und feuilletonistischer Produktivität geprägt (Gedichte, Erzählungen, Reiseliteratur), während sie zwischen verschiedenen Städten wie Heidelberg, Aschaffenburg und Darmstadt wechselte. Ein besonderes Kapitel stellte ihr humanitäres Engagement 1815/16 dar, als sie in Lazaretten in Köln und Namur verwundete Soldaten pflegte. Ihr kritischer Bericht über deren schlechte Behandlung führte zu einer Gefängnisstrafe, vor der sie nach Berlin floh, wo E. T. A. Hoffmann erfolgreich ihre Verteidigung übernahm. Ihre Dresdner Jahre (1817–1823) markierten einen Höhepunkt ihres Schaffens durch die Mitgliedschaft im Dresdner Liederkreis und die Zusammenarbeit mit Carl Maria von Weber am Libretto zur Oper „Euryanthe“. Trotz anhaltender literarischer Produktivität prägten finanzielle Sorgen um den Lebensunterhalt für sich und ihre Söhne ihre späteren Jahre. Sie starb 1856 in Genf. Helmina von Chézys Œuvre umfasst zahlreiche Gedichte und eine Vielzahl Erzählungen und Novellen, die sie in Zeitschriften und anschließend in Sammelbänden publizierte, zudem Abhandlungen, Reise- und Kunstbeschreibungen, Opernlibretti und dramatische Versuche. Ihr langjähriger Pariser Aufenthalt schlug sich in dem zweibändigen Sittenbild „Leben und Kunst in Paris seit Napoleon I.“ (1805/1807) nieder; autobiographische Texte, die auch in die postum erschienene Schrift „Unvergessenes. Denkwürdigkeiten aus dem Leben von Helmina von Chézy. Von ihr selbst erzählt“ eingingen, durchziehen ihr Werk. 1821 gab sie „Iduna“, eine „Zeitschrift für Frauen, von Frauen“ in zwei Bänden heraus.

Zeit ihres Lebens baute Helmina von Chézy ein großes Korrespondenznetzwerk zu Schriftsteller:innen, Politiker:innen, Künstler:innen und Verlegern auf. Mit ihren Briefen pflegte sie Freundschaften, warb bei Politikern um Unterstützung oder verhandelte mit Verlegern – sie bildeten die Basis ihrer Existenzsicherung. Darüber hinaus eröffnen die Briefe eine weibliche Perspektive auf das literarische Leben um 1800. Sie geben Einblick in das Selbstverständnis einer Frau, die sich in einer männlich dominierten Kulturszene behaupten musste: als alleinerziehende Mutter, berufstätige Intellektuelle und Künstlerin. Die Briefe Helmina von Chézys bilden mengenmäßig den Schwerpunkt ihres umfangreichen Nachlasses, der nach ihrem Tod zum Teil in die Sammlung Varnhagen aufgenommen wurde, während ein weiterer Teil 1896 über den Autografenhandel zunächst an die Berliner Literatur-Archiv-Gesellschaft gelangte und schließlich 1944 in den Besitz der Preußischen Akademie der Wissenschaften überging. Der heute im Akademiearchiv verwahrte Nachlass umfasst laut Findbuch 1.204 Verzeichniseinheiten mit insgesamt knapp 12.000 Blatt. Die Korrespondenz mit rund 5.935 Blatt – davon 3.337 Blatt Eingangsschreiben und 2.598 Blatt Ausgangsschreiben – macht neben biographischen und geschäftlichen Unterlagen, Notizbüchern, Werkmanuskripten und den Nachlässen ihrer Familienmitglieder etwa die Hälfte des Bestands aus. Dies entspricht rund 2.000 an Chézy gerichteten und knapp 1.400 von ihr verfassten Briefen. Besonders hervorzuheben ist der Anteil an Frauenkorrespondenz: 520 Briefe von insgesamt 136 Frauen sowie 125 Briefe an 40 Frauen dokumentieren die Vernetzung Chézys mit weiblichen Intellektuellen ihrer Zeit und unterstreichen die geschlechtergeschichtliche Relevanz ihres Briefnachlasses.

Trotz der umfangreichen Quellenbestände im Archiv wurde an der BBAW bislang kein Forschungsprojekt zu Helmina von Chézy auf Grundlage ihres Nachlasses initiiert. Die Exploration stellt einen ersten Schritt in diese Richtung dar: Die strukturierte und granulare Erfassung der Metadaten der Korrespondenz bildet eine fundierte Grundlage, um einen Forschungsantrag zur Edition der Briefe zu stellen. Obwohl der gesamte Nachlass eine detaillierte Erschließung verdiente, erfordert dessen Umfang eine methodische Fokussierung. Die Wahl fällt dabei auf die Briefkorrespondenz, da sie den unmittelbarsten Zugang zu Chézys Lebenswelt und ihrem intellektuellen Netzwerk bietet.

Die rund 3.500 Briefe sind bisher gemäß der im Findbuch verzeichneten Signaturen in Mappen nach Absendern bzw. Empfängern sortiert, wobei bei größeren Konvoluten nur die Jahresspanne der Abfassung, nicht aber das genaue Datum erfasst ist. Umfangreichere Mappen enthalten Briefe von und an unbekannte Personen teilweise über lange Zeitspannen hinweg. Um ein Korpus für ein Editionsprojekt zu definieren, ist es daher nötig, den Briefnachlass genauer zu systematisieren. Dafür werden im Rahmen der Exploration für jeden Brief folgende Informationen – soweit vorhanden – erfasst: Signatur, Briefnummer, Format, Blattzahl, Sender:in, Empfänger:in, Datum, Schreibort bzw. Empfangsort, Sprache sowie der Veröffentlichungsstand (für bereits erschienene Briefe).

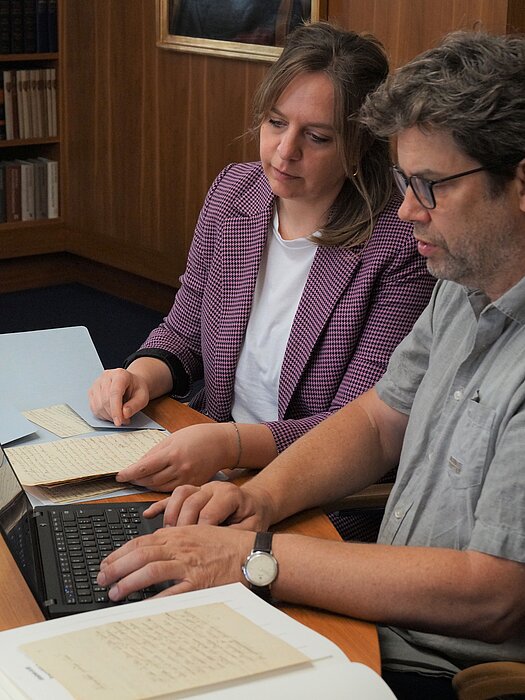

Zur systematischen Erfassung erhält der Mitarbeiter eine Eingabemaske, die von TELOTA bereitgestellt wird und auf dem CMIF-Creator aufbaut, der eine normierte Erfassung von Briefmetadaten ermöglicht. Neben der Aufnahme der Briefe aus dem Akademiearchiv wird zudem eine Bibliografie bereits in Editionen erschienener Briefe (auch aus anderen Archiven) erarbeitet. Die erfassten Daten werden anschließend in den Webservice correspSearch – Briefeditionen vernetzen eingespeist. Darüber hinaus fließen sämtliche erfassten Angaben in das Findbuch der Akademie zurück, sodass Nutzer:innen der BBAW-Services unmittelbar von den Ergebnissen der Erschließungsarbeit profitieren.

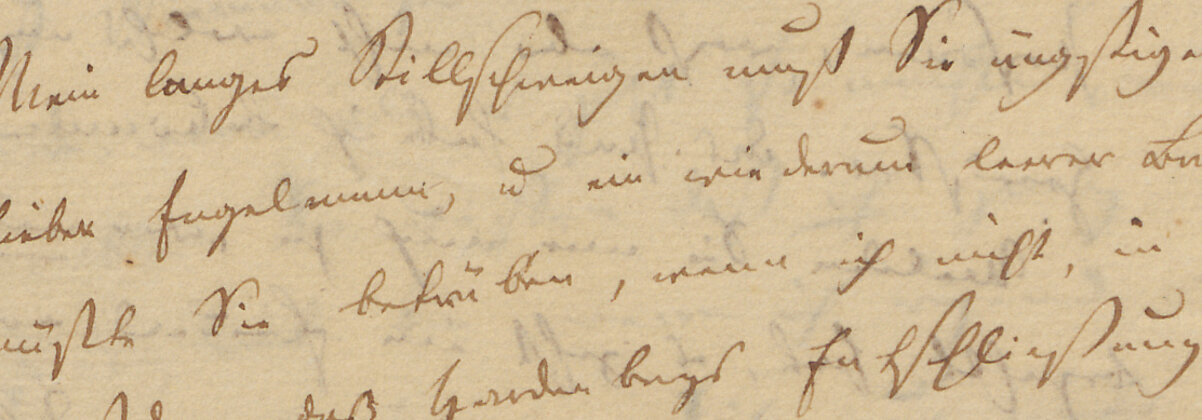

Helmina von Chézy an Joseph Engelmann (Entwurf aus dem BBAW Archiv).

Team:

Unterstützt durch das BBAW-Archiv , TELOTA und das correspSearch -Team.