"1. Dem Gesuch des Chefs der Deutschen Verwaltung für Volksbildung und des Präsidenten der ehemaligen Preußischen Akademie der Wissenschaften über die Eröffnung auf der Grundlage der letzten Deutschen Akademie der Wissenschaften mit dem Sitz in Berlin ist stattzugeben."

Befehl Nr.187 des Obersten Chefs der SMA vom 1.7.1946, in: Hartkopf, W. u. G. Wangermann, Dokumente zur Geschichte der Berliner Akademie der Wissenschaften von 1700 bis 1990, Heidelberg, Berlin, New York 1991:467.

Deutsche Akademie der Wissenschaften

Auf der Grundlage dieses Befehls konnte die Akademie nach langem Ringen mit der Sowjetischen Militäradministration am 1. Juli 1946, dem 300. Geburtstag von Gottfried Wilhelm Leibniz, dem Gründer der Brandenburgischen Societät der Wissenschaften, unter neuem Namen wiedereröffnet werden.

Sie wurde der "Deutschen Verwaltung für Volksbildung in der Sowjetischen Besatzungszone" unterstellt. Der Philologe Johannes Stroux wurde als Präsident bestätigt und mit der Ausarbeitung der für die Arbeit nötigen Konzepte beauftragt.

Als "höchste wissenschaftliche Institution" gedacht, sollte die Akademie "Forschungsinstitute für bestimmte Forschungsaufgaben" erhalten, deren Arbeit von wissenschaftlichen Kommissionen geleitet wird. Durch die Entnazifizierungsverordnungen verloren mit dem SMA-Befehl gleichzeitig etwa ein Dutzend Wissenschaftler ihre Akademiemitgliedschaft.

Zugabe

"Die Regierung ist verpflichtet, dem Huhn, das die goldenen Eier legen soll, das nötige Futter nicht vorzuenthalten..."

In seiner Ansprache zur öffentlichen Sitzung der Akademie am Leibniz-Tag des Jahres 1920 machte der Vorsitzende Sekretar Hermann Diels auf die besorgniserregende finanzielle Situation der Wissenschaft in Deutschland und speziell der Akademien aufmerksam:

"Die Akademien Deutschlands können ihre großen Unternehmungen nicht fortführen, selbst ihre eigenen Schriften sind bedroht, und von heute ab werden auch wir jede Veröffentlichung vorläufig einstellen müssen! Die Reisen in das Ausland, ohne welche die meisten Fächer der Geistes- und Naturwissenschaften aus Mangel an frischem Material vertrocknen müssen, haben längst aufgehört. Neue Instrumente sind nicht mehr herzustellen, die alten nicht mehr auszubessern. Die Rohstoffe, die zum Unterhalte unserer Institute nötig sind, fehlen oder sind nur zu unerschwinglichen Preisen zu beschaffen. Kurz, der Bankerott der deutschen Wissenschaft, den unsere Feinde nicht erzwingen können, droht von innen hereinzubrechen, wenn ihr die Regierung des Reiches und der Einzelstaaten nicht rasch mit großen Mitteln unter die Arme greift!" (1)

Wenngleich ein solcher Bankerott gegenwärtig nicht befürchtet werden muß, ist Hermann Diels Hinweis auf den investiven Charakter der Finanzierung von Wissenschaft doch so aktuell wie ehedem. Es ist offenkundig eines, in Sonntagsreden die Heraufkunft der Wissensgesellschaft zu beschwören; ein anderes jedoch zu erkennen, daß Erkennisproduktion ein Investitions- und kein teueres, in knappen Zeiten eben auch billiger einzukaufendes Konsumgut ist. Oder um im Bild zu bleiben: nur allzuleicht verwechseln Öffentlichkeit und Wissenschaftspolitik die Legehenne mit einem Brathähnchen.

Gegenworte sind also nötig - auch damit sich die Wissenschaft über ihren eigenen Anteil an dieser falschen Wahrnehmung aufklären kann.

(1) Hermann Diels, in: Sitzungsberichte der Akademie, 1920:683

Am 1. Juli 1646 wurde das letzte und eigentlich auch das erste Universalgenie in der Philosophie- und Wissenschaftsgeschichte geboren, ein Mann, dem man dies auf den ersten Blick vielleicht gar nicht ansehen mag, ein Außenseiter: einer, der fast Jurist geworden wäre, sich als Sekretär einer Sekte versuchte, den es an Höfe führte, wo Kleinstaaterei betrieben wurde, der mit unzähligen Briefen und endlosen Kutschfahrten zum Weltbürger wurde, der meist mit seinen Vorstellungen scheiterte, sein Geld mit dem Scheiben einer Familiengeschichte verdiente, sich erfolglos um die Wiedervereinigung der Konfessionen bemühte, erfolglos um eine europäische Expansionspolitik, erfolglos um die Harzbergwerke, erfolglos um die Verbesserung der Mathematikkenntnisse höfischer Damen, wenig überzeugend in dem Nachweis, daß er selbst in der besten aller möglichen Welten lebte. Diese Welt hat es ihm nicht gedankt, ihn eher widerlegt, und sie hat sich umgedreht, als man ihn zu Grabe trug.

Die Rede ist von Gottfried Wilhelm Leibniz, dem Philosophen, Universalwissenschaftler und Akademiegründer, der 30 Jahre damit befaßt war, die Welfengeschichte zu schreiben. Welche Verschwendung des begrenzten Maßes an Genialität, das der Menschheit zur Verfügung steht!

Im Juli 1653, mit 7 Jahren, wird Leibniz Schüler in der Nicolaischule in Hannover und im gleichen Jahr an der Leipziger Universität immatrikuliert (ein in diesem Falle durchaus sinnvolles Privileg eines Professorensohnes). Die Universität übersieht ihn; 1666 versagt sie ihm die Möglichkeit zur Promotion. Der Grund: zu jung. Die Universität Altdorf holt das Leipziger Versäumnis nach, im Februar 1667 promoviert sie Leibniz zum Doktor beider Rechte. Dieser verzichtet auf eine akademische Karriere und geht an den Hof des Mainzer Kurfürsten Johann Philipp von Schönborn, 1672-1676 in diplomatischer Mission nach Paris, um Ludwig XIV. zum Angriff auf Ägypten zu bewegen. Mittels einer Rechenmaschine mit Staffelwalzen für die vier Grundrechnungsarten macht er in Paris und London wissenschaftliche Karriere; die "Académie des sciences" und die "Royal Society" (1673) ernennen ihn zu ihrem Mitglied. 1676 tritt Leibniz als Hofrat und Bibliothekar, ferner mit technischen Entwicklungen wie hydraulischen Pressen, Uhren, Windmühlen zum Antrieb von Pumpen, chemischen Experimenten und Bergwerksangelegenheiten befaßt, in Hannoveraner Dienste, wo ihn 1685 Herzog Ernst August, zur Unterstützung dynastischer Ansprüche, damit betraut, die Geschichte des Welfenhauses zu schreiben. Die Leidensgeschichte - ein philosophisches und wissenschaftliches Genie im Bibliotheksrock - beginnt.

Leibniz ist ein neuer Aristoteles. Seine wissenschaftlichen Interessen und deren Realisierung reichen von der Rechtstheorie über die Physik, Astronomie, Logik, Mathematik, Optik, Geologie, Technik, Nationalökonomie, Sprachphilosophie, Metaphysik bis hin zu speziellen Fragen theologischer Dogmatik. Wo er hindenkt, entstehen neue, gewaltige Theorien und Konstruktionen. Allerdings muß man genau hinsehen. Vieles wird nicht fertig, weil ein rastloser Geist Leibniz weitertreibt. Vieles bleibt Notiz, verschwindet in Zettelkästen. Als einer der Begründer der neuzeitlichen Erkenntnistheorie, John Locke, stirbt, legt Leibniz ein schon publikationsfertiges großes erkenntnistheoretisches Werk (Nouveaux essais sur l'entendement humain, 1704, publiziert postum 1765) zur Seite, weil es den eigentlichen Adressaten nicht mehr gibt. Zu seinen größten Leistungen zählen die Begründung der modernen Logik (ausgeführt in mehreren Logikkalkülen), eine der Newtonschen Mechanik vergleichbare Physikkonzeption, in der Mathematik die Begründung der Differential- und Integralrechnung (gleichzeitig mit und unabhängig von Newtons Fluxionsrechnung) und die Monadentheorie, mit der er die theoretische Philosophie in ebenso exakter wie spekulativer Weise auf eine neue Basis stellt.

Erkenntnistheoretische Analysen verbinden sich mit methodologischen und sprachphilosophischen Konstruktionen, desgleichen mit einer großangelegten Theodizee, die Gott von dem Vorwurf, seine Sache nicht optimal gemacht zu haben, befreit. Außerdem konzipierte er eine Universalwissenschaft, die auf eine methodische Weise zusammenführen sollte, was auch Leibniz, ein neuer Kolumbus mit einem Übermaß an Entdeckungen, nicht zusammenhalten konnte. Leibniz war ein systematischer Kopf, aber kein Gefangener in Systemen. Er war auch kein Gefangener der Philosophie im klassischen, akademischen Sinne, sondern dachte überaus praktisch. Institutioneller Ausdruck dieses praktischen Denkens ist die auf Plänen von Leibniz beruhende, 1700 vor allem unter Mitwirkung der Kurfürstin und späteren Königin Sophie Charlotte gegründete Berliner Societät der Wissenschaften, deren erster Präsident Leibniz wird. Das Stichwort lautet: theoria cum praxi, und gemeint ist in den Worten Leibnizens: "Solche Churfürstl. Societät müste nicht auf bloße Curiosität oder Wissensbegierde und unfruchtbare Experimenta gerichtet seyn, oder bey der bloßen Erfindung nüzlicher Dinge, ohne Application und Anbringung beruhen (...); sondern man müste gleich Anfangs das Werck samt der Wissenschaft auf den Nuzen richten, und auf solche specimina dencken, davon der hohe Urheber Ehre, und das gemeine Wesen ein Mehrers zu erwarten Ursach habe. Wäre demnach der Zweck theoriam cum praxi zu vereinigen, und nicht allein die Künste und die Wissenschaften, sondern auch Land und Leute, Feldbau, Manufacturen und Commercien, und, mit einem Wort die Nahrungs-Mittel zu verbessern ...".

Mit diesem Programm tut sich die Societät allerdings schwer. Die schwierigen Anfangsjahre waren durch Unterfinanzierung und Perspektivlosigkeit bestimmt. Über diese Jahre schrieb Adolf Harnack in seiner großen Geschichte der Berliner Akademie, daß die Societät "niemals lebendig gewesen (war) - nur ihre Seele, Leibniz, war lebendig". Danach entwickelte sich die Akademie vor allem über theoretische Leistungen fort. In diesem Sinne verpflichtet noch der Philosoph Adolf Trendelenburg, mehr als 150 Jahre nach Gründung, die Akademie darauf, ein "unvergänglicher Leibniz" zu sein. Schon Friedrich der Große hatte in diesem Sinne bemerkt: "Leibniz, der mehr als eine Seele hatte (...), war wohl würdig, den Vorsitz in einer Akademie zu führen, die er wenn nötig allein hätte darstellen können."

Jürgen Mittelstraß

Zur Selbstbeschreibungsfolklore der Wissenschaft mit ihren Autonomie-, Wertfreiheits- und Gemeinschaftsidealen, die nationale Grenzen nicht achtend überschreiten, gehört die einmal von Sir Gavin de Beer prägnant formulierte Ansicht, die Naturwissenschaften hätten sich niemals im Krieg befunden.

Ob dies zutrifft, muß hier offen bleiben. Freilich hat der Krieg - wenngleich nicht ein Bürgerkrieg wie der von 1848, den die Akademie nahezu schweigend übergangen hat - die Gemüter und Rhetorik akademischer Redner erheblich befeuert.

In der Euphorie des Sieges zwei Tage nach der Schlacht von Königgrätz ruft der Sekretar Rudolph Friedrich Moritz Haupt zum Leibniztag am 5. Juli 1866 aus:

"Indem wir heute versammelt sind um das Gedächtniss Leibnizens, des geistigen Begründers der Akademie zu begehen, fühlen wir die Übermacht einer gewaltigen Gegenwart, in der Preussens und Deutschlands Geschicke auf blutigen Feldern der Entscheidung entgegenrollen, und kaum vermögen wir jetzt, wo der Tag und die Stunde mächtig an unsere Herzen schlagen, die Gestalten der Vergangenheit in ruhiger Betrachtung fest zu halten." (1) "Unsere Zeit lehrt noch eindringlicher als die damalige [des Dreißigjährigen Krieges] dass mit der alten Leier und dem blinden Anlaufe nichts auszurichten ist; viel mehr als damals ist der Krieg eine echte Wissenschaft. Aber noch über aller Wissenschaft steht der Geist eines aus dem ganzen Volke hervorgegangenen Heeres, in dem das Bewustsein der heiligen Güter deren Verteidigung es gilt, in dem eine todesmuthige Vaterlandsliebe gewaltig lebt und von Sieg zu Siege führt. Gott segne unser Heer, Gott segne das Vaterland." (2)

1) Moritz Haupt, Ansprache in der Akademie zum Leibniztag, in: Monatsberichte der Akademie 1866, Berlin 1866.:453 f.

2) Ibid:457 f.

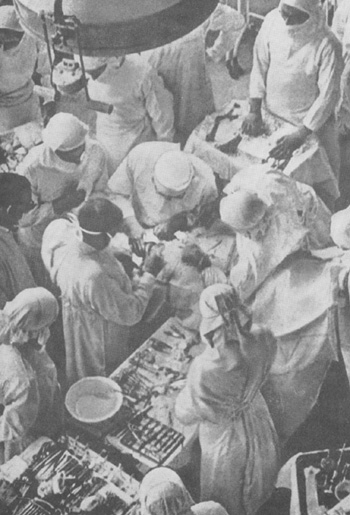

"Berlin; Charité, Chirurgische Klinik. Überfüllter Hörsaal, Erwartunggspannung; der Zeiger geht auf 11.15 Uhr. Da erheben sich die Assistenten: eilig schreitet ER durch ihre Reihe und betritt das Auditorium, die blutbefleckte Hose nur notdürftig von einem weißen Gehrock verdeckt. Ein perfektes Entree, die Vorstellung kann beginnen. Als Student ging man nicht in Sauerbruchs Vorlesung, um etwas zu lernen, sondern um etwas zu erleben", erinnert sich der Medizin-Professor Walter Schmitt. (1).

Sauerbruch war zweifellos schon zu Lebzeiten eine Legende. Als die Königlich Preußische Akademie der Wissenschaften ihn 1937 zum Ordentlichen Mitglied berief, vermerkte der Wahlvorschlag: "Sauerbruch verdankt seine grossen Erfolge den von ihm ausgearbeiteten bahnbrechenden operativen Heilverfahren. Sie sind auf eingehenden anatomisch-physiologischen Forschungen aufgebaut, durch welche sich Sauerbruch als Forscher von höchstem Rang ausweist. Sauerbruch ist nicht nur in Deutschland der bedeutendste Chirurg der Jetztzeit". (2)

Zu seiner Reputation war Sauerbruch, der aus kleinen Verhältnissen stammte, durch harte wissenschaftliche Arbeit gelangt. Nach dem Besuch des Realgymnasiums in Elberfeld begann er ab 1895 ein naturwissenschaftliches Studium in Marburg, konzentrierte sich aber bald auf die Medizin. Es folgten das Staatsexamen in Leipzig 1901, Promotion und Approbation. Geldmangel zwang ihn, sich als Landarzt niederzulassen. Nach einer Zwischenstation am Diakonissenhaus nach Kassel kehrte er 1902 nach Erfurt zurück, wo er als Assistent des Sanitätsrates Brocke seine ersten Operationen ausführte. Mit dessen Hilfe erhielt er 1903 eine Assistentenstelle am Pathologischen Institut bei Paul Langerhans in Berlin, um kurze Zeit später an die Chirurgische Universitätsklinik Breslau zu wechseln. Dort begann Sauerbruch seine berühmt gewordenen Unterdruckversuche bei Operationen des Thorax. Nach Jahren als Oberarzt an den Chirurgischen Kliniken in Greifswald und Marburg nahm er 1910 eine Berufung an die Chirurgische Lehrkanzel der Züricher Universität an. Zwischen 1918 und 1927 war er als Nachfolger von V. Angeber in München als Chirurg tätig, bis er 1927 als Ordinarius der Chirurgie nach Berlin berufen wurde, wo er die fruchtbarste Zeit seines Schaffens verlebte.

Sauerbruch war ein unvergleichlicher Operateur und vielseitiger medizinischer Schriftsteller. Außerordentliche Bedeutung erlangte seine 1904 entstandene Studie über eine simplifizierte künstliche Methode der Atmung, die Pathologie des offenen Thorax und die Beschreibung des Druckdifferenzverfahrens. Die darin mitgeteilten Erkenntnisse erlaubten es, operativ in den Thorax einzugreifen. Die Laudatio der Akademie würdigt diese Leistung ausführlich: "Im Gegensatz zur Methode der rhythmischen künstlichen Atmung der Physiologen verfolgte er den Gedanken, in einer abgeschlossenen Kammer unter verminderten Druck zu operieren, aus der nur der Kopf des Kranken herausragt. Dieses Druckdifferenzverfahren, welches die Lunge zur Entfaltung zwingt, wurde von ihm auch in der Weise angewendet, dass in den Luftwegen etwas erhöhter Druck eingestellt wurde, bei unverändertem Aussendruck. In eingehenden Tierexperimenten wird der Wert der Methode bewiesen. Daran schliessen sich in schneller Folge die Anwendungen am Menschen an, die zur Erschliessung eines ganz neuen Gebietes, der Chirurgie der Brusthöhle, führten. Es ergab sich die Möglichkeit, am Herzen neue Operationen auszuführen, den Brustteil der Speiseröhre zu erreichen und vor allem die Lungen operativ anzugehen. Insbesondere gelang es durch Hinzuziehen seiner neuen Methode der teilweisen Entfernung der Rippen (Brustkorbverkleinerung) auch fortgeschrittene Tuberkulose der Lunge zum Stillstand zu bringen und zur Heilung. Als weiteres sehr wichtiges Hilfsmittel erkannte Sauerbruch die einseitige Stilllegung des Zwerchfells, die er durch Durchschneiden oder Ausreissen des motorischen Zwerchfellnerven erzielte. In neuerer Zeit bildete er ein mehrzeitiges Operationsverfahren zur Herausnahme ganzer erkrankter Lungenlappen aus." (3) Neben der Hervorhebung der Thoraxchirurgie preist die Akademie ihren Kandidaten auch als kreativen Amputations-Chirurgen.

In seinem Dankschreiben an den Sekretar der Akademie Max Planck für die am 15.4.1937 erfolgte Wahl zum Ordentlichen Mitglied betonte Sauerbruch die grundsätzliche Bedeutung der Aufnahme eines Klinikers in die Akademie: "Denn nunmehr ist damit gesagt, dass die Medizin bei all ihrer Bindung an praktische handwerksmässige Arbeit, doch, wenn vielleicht auch in anderer Form, wissenschaftlich sein, oder jedenfalls zu sein sich bemüht." (4) Wenngleich vehementer Verfechter naturwissenschaftlicher Methoden in der Medizin warnte der den ganzen Menschen behandelnde Arzt Sauerbruch allerdings vor der "Überschätzung des nur-naturwissenschaftlichen Standpunktes." (5)

Im Operationssaal praktizierte der in der Chirurgischen Klinik der Charité nur 'der Chef' genannte Sauerbruch eine geradezu militärisch anmutende Disziplin: Alle Beteiligten hatten sich ihm bedingungslos unterzuordnen. Was jahrzehntelang zum Erfolg beigetragen hatte, wurde im Alter zum Verhängnis. Nach 1945 registrierten Sauerbruchs Mitarbeiter zunehmend stärker werdende neuronale Ausfallerscheinungen durch Hirnsklerose, die zu mehreren Todesfällen nach Operationen führten und die letztlich keine andere Wahl ließen, als ihm seinen Rückzug aus der Charité nahezulegen. Verbittert starb Sauerbruch am 2. Juni 1951

(1) Geleitwort zu: Wolfgang Genschorek, Ferdinand Sauerbruch. Ein Leben für die Chirurgie, Leipzig 1978:7.

(2) Laudatio für Ferdinand Sauerbruch zur Wahl als OM der Kgl. Preußischen Akademie der Wissenschaften, Archiv BBAW, II-III, 95, Bl. 9

(3) Ibid, Bl. 9-8

(4) Sauerbruch an Planck, 13.5.1937, Archiv BBAW, II-III, 95, Bl. 20.

(5) Ibid, Bl. 6.

Amputations-Chirurg

Sauerbruch wird in fast allen medizinhistorischen Darstellungen als Chirurg mit einzigartigen Fähigkeiten geschildert, dem ein besonderes Gefühl für den Schnitt eigen war, das ihn scheinbar 'unmögliche' Operationen erfolgreich durchführen ließ.

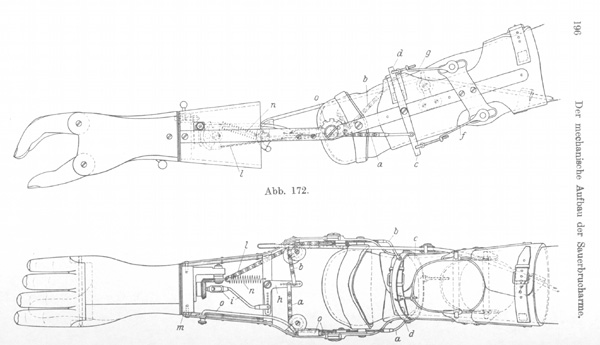

Der Mythos des begnadeten Chirurgen verdankt sich auch seiner Entwicklungsarbeit in der Prothetik. Während seiner Zeit als Professor an der Züricher Chirurgischen Universitätsklinik veranlaßten ihn die vielen im Gefolge der Kämpfe des Ersten Weltkrieges vorgenommenen Arm- und Bein-Amputationen, sich mit dem Problem des künstlichen Ersatzes von Gliedmaßen zu beschäftigen. Zumindest eine partielle Funktionalität wollte Sauerbruch den Betroffenen zurückgeben. Freilich verfolgten diese Absicht auch andere. Eine der ersten funktionsfähigen künstlichen Hände hatte der chirurgische Techniker und Zahnarzt Balis hergestellt. Übertragen durch Riemen und Saiten wurden dabei Schulter- und Rumpfbewegungen zum Beugen des Ellenbogens und zur Streckung der Finger verwendet. Sauerbruch widerstrebte diese 'Maschinenlösung' für seine Prothesen jedoch.

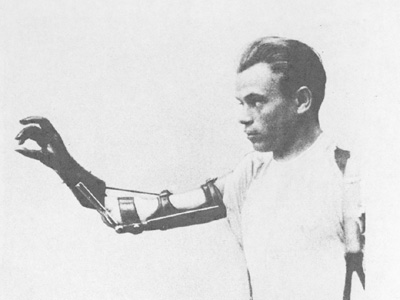

Kein Mediziner, sondern der Turbinenspezialist Stodola von der TH Zürich, der die technische Realisierung für eine künstliche Hand übernahm, kam auf die Idee, die Muskeln des Amputationsstumpfes als Kraftquelle nutzbar zu machen. (1) Sauerbruch legte daraufhin Hauptkanäle durch die Muskulatur, um die gesamte Muskelkraft zu nutzen, und führte einen Waagebalken in die Prothese ein, um das physiologische Spiel von Muskel und seinem Gegenspieler nachzuahmen. 1916 veröffentlichte er die Ergebnisse der gemeinsamen Arbeit von Ärzten und Technikern. Gebrauchsarm: Unterarmamputierter mit EllenbogenzugprotheseWelche große Hilfe man Verstümmelten durch diese Weiterentwicklung der künstlichen Hand leisten konnte, zeigt eine von Sauerbruch ausgewertete Statistik aus dem Jahr 1929: Von 539 Amputierten konnten 92,4 % ihre berufliche Tätigkeit wieder ausüben. Davon waren 55,4 % Leicht- und 42,5 % Schwerarbeiter. 68 % der Amputierten erlangten nach eigener Einschätzung mit dieser Prothese ihre Arbeitsfähigkeit wieder vollkommen zurück. Hierzu trug allerdings auch bei, daß Sauerbruch eine gewissenhafte Operationsnachsorge betrieb. (2)

Sauerbruch arbeitete bis in die vierziger Jahre an der Verbesserung der Prothesen und bezog auch die Entwicklung für die Beingliedmaßen in seine Arbeit ein. Seine wichtigen Entwicklungen werden erst in den fünfziger Jahren durch bioelektrische Prothesen abgelöst.

(1) Wolfgang Genschorek, Ferdinand Sauerbruch. Ein Leben für die Chirurgie, Leipzig 1978:79

(2) Ibid:85

Abbildungen: F. Sauerbruch, C. ten Horn, Die willkürlich bewegbare Hand. Eine Anleitung für Chirurgen und Techniker, Bd. 2, Berlin 1923:193, 196.

Disziplin

Unbedingte Disziplin war einer der Grundpfeiler des ärztlichen Ethos von Ferdinand Sauerbruch. Gelernt hatte er das strenge, preussischen Befehls- und Unterordnungsverhältnissen im Militär nachgebildete hierarchische System von 'Chef', Oberarzt und Assistenten während seiner Ausbildungs- und Assistentenzeit. Wie sein Lehrer Mikulicz-Radecki kultivierte Sauerbruch das System von Befehl und Gehorsam in der Klinik sowie die Unfehlbarkeit und Unangreifbarkeit des Chefs als Funktionserfordernis einer erfolgreichen Tätigkeit im Operationssaal. Einher ging dies Exerzitium in Fremd- und Selbstdisziplin mit der Übernahme hoher Risiken bei der Beschreitung neuer Wege in der Chirurgie: er hat "mehr gewagt als irgendein Chirurg jener Tage ... und rettete Menschen, die von allen anderen Ärzten aufgegeben waren, das Leben." (1) Allerdings hatten diese Persönlichkeitsmerkmale auch eine diabolische Seite, die zur Mitursache von Sauerbruchs tragischem Niedergang werden sollte.

Seit der Mitte der vierziger Jahre mehrten sich zerebrale Ausfallerscheinungen, die im OP zu teilweise haarsträubenden 'Kunstfehlern' mit Todesfolge führten. Besonders drastisch ist der Fall einer an Magensarkom erkrankten Frau, der Sauerbruch nach Entfernung des Tumors Magen und Darm vernähte, ohne eine Verbindung herzustellen. Sauerbruch bemerkte die Krankheitssymptome selbst nicht. Unfähig mit ihrem unfehlbaren 'Chef' darüber offen zu sprechen, versuchten die Mitarbeiter seines OP-Teams in der Chirurgischen Klinik der Charité, viele Patienten ohne sein Wissen zu operieren bzw. ihnen von einer Operation durch Sauerbruch abzuraten. Da jedoch weder in der Ärzteschaft noch in der Öffentlichkeit bekannt war, in welchem Zustand sich Sauerbruch befand, riss der Strom von Kranken nicht ab, die vom 'Papst der Chirurgie' operiert werden wollten. Selbst dem von Sauerbruch geachteten, nahezu gleichaltrigen Pathologen Robert Rössle (2) gelang es nicht, ihn zur Aufgabe seiner Tätigkeit zu bewegen. Erst der Dekan der medizinischen Fakultät Theodor Brugsch vermochte es schließlich im Dezember 1949, ihm die Einwilligung in die Pensionierung abzuringen. (3), die der verbitterte Sauerbruch allerdings bis zu seinem Lebensende als völlig ungerechtfertigte Demission verstand (4).

(1) Jürgen Thorwald, Die Entlassung. Das Ende des Chirurgen Ferdinand Sauerbruch, Zürich, München 1963:29.

(2) Rössle (1876 - 1956) war seit 1934 ebenfalls Ordentlichen Mitglied der Kgl. Preußischen Akademie der Wissenschaften und seit 1929 Prof. für Pathologie an der Charité.

(3) Vgl. Wolfgang Genschorek, Ferdinand Sauerbruch. Ein Leben für die Chirurgie, Leipzig 1978:217.

(4) Ferdinand Sauerbruch, Das war mein Leben, Bad Wörishofen 1951.

Magazin des Akademiearchivs

"Bei Mommsen war es traurig. Das obere Stockwerk ist auf der einen Seite ganz weggebrannt. Er wohnt in einem Nachbarhause, die Nase ganz rot und geschwollen, das Gesicht von vielen Brandwunden entstellt ..." (1)

Der Brand, bei dem am 12. Juli 1880 große Teile des Hauses Feuer fingen, soll entstanden sein, als Mommsen mit einer brennenden Kerze die Leiter zum Bücherschrank hinaufstieg und mit der Flamme eine Gardine in Brand setzte.

Die Vossische Zeitung berichtete tags darauf: "Unbekümmert um die rauschenden und qualmenden Räume, in denen Theile der Decke prasselnd herunterstürzten, drang Professor Mommsen in dieselben hinein, um seine Lieblinge, die Bücher, Handschriften und eigene Manuscripte zu retten. ... Die Größe des Verlustes ist in diesem Fall eine ungeheure, denn alle kostbaren Manuscripte Professor Mommsen's sowohl über römische Geschichte als Staatswissenschaft, ferner neuere Arbeiten, die noch im Werden begriffen waren, sehr selten alte Handschriften, die aus ca. 40,000 Bänden bestehende Bibliothek - Alles das ist zum großen Theile dem verheerenden Element zum Opfer gefallen." (2)

(1) Heinrich von Treitschke an Frau von Treitschke, 20. 7. 1880, in: Briefe, hrsg. von Max Cornicelius, Bd. 3, 1920, S. 520 (2) Königlich priviligierte Berlinische Zeitung von Staats- und gelehrten Sachen. Vossische Zeitung, 13.7.1880, Morgen-Ausgabe.

Brand

Anders als vielleicht erwartet, hatte Mommsen doch durch sein unvorsichtiges Verhalten das Unglück und den Verlust wertvoller Bücher und Manuskripte selbst heraufbeschworen, begegneten ihm die Zunftkollegen und geschädigten Bibliotheken mit Anteilnahme und großer Hilfsbereitschaft.

Dem Brand waren viele aus öffentlichen Bibliotheken entliehene Stücke zum Opfer gefallen, darunter auch die kostbare und einmalige Handschrift des Jordanes, welche die Breslauer Stadtbibliothek - ein besonderes Entgegenkommen - dem großen Gelehrten zur Benutzung in seiner Wohnung entliehen hatte. Auf Mommsens Verlustanzeige an die Stadtbibliothek vom 13.7.1880 hin, bekräftigte der Magistrat seine Bereitschaft, die handschriftlichen Schätze der Stadtbibliothek der wissenschaftlichen Forschung auch künftig umfassend zur Verfügung zu stellen.

An den Latinisten Henry Nettleship in Oxford schrieb Mommsen am 5. August 1880:

"Ich will nicht mehr von den unwiederbringlichen Verlusten sprechen, von den verschiedenen wertvollen, meiner Obhut überlassen gewesenen Manuscripten, die ein Raub der Flammen geworden sind. Nur das eine möchte ich hierzu bemerken, daß keines dieser Manuscripte durch einen Vertrauensbruch in meine Behausung gelangte, ich benutzte sie in der Meinung, daß sie mir persönlich zur Verfügung gestellt seien. Meine eigenen Sammlungen, das Werk von dreißig Jahren, können nicht ersetzt werden. Dennoch danke ich dem Geschick, daß mir zum mindesten das Hauptmaterial für unser großes Inschriftenwerk erhalten geblieben ist." (1)

Die Wiederherstellung der vom Brand beschädigten Unterlagen für das Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL) zog sich allerdings noch Jahre hin. Einige der von den Bandspuren gezeichneten Manuskripte befinden sich im Bestand des Inschriftenwerkes, das noch heute in der Akademie bearbeitet wird.

(1) Der Brief ist veröffentlicht in: "Schlesische Zeitung" vom 18.8.1880, Nr. 384.

Akademie unterstützt Plankton-Expedition

Am 15. Juli 1889 verließ das Dampfschiff "National" den Kieler Hafen und erreichte am 19. Juli den nördlichen Atlantik zur sog. Plankton-Expedition. Sie wurde von dem Kieler Meereszoologen Victor Hensen geleitet. Als Fachwissenschaftler reisten der Botaniker Schütt, der Zoologe Dahl, der Geograph Kümmel, der Arzt und Bakteriologe Fischer sowie der Marinemaler Richard Eschke mit. Die Öffentlichkeit brachte der Forschungsreise großes Interesse entgegen, weil man sich Antworten auf die Frage versprach, woher die großen Fischschwärme in den Ozeanen ihre Nahrung nehmen und damit, wie es um die Sicherheit einer wichtigen menschlichen Nahrungsquelle bestellt ist.

Plankton-Expedition

Die Akademie unterstützte die mit dieser Expedition beginnende Erforschung der unermeßlichen Fülle tierischer Klein- und Kleinstlebewesen im Ozean personell und finanziell mit Mitteln der Alexander-von-Humboldt-Stiftung für Naturforschung und Reisen. Im ersten Jahr (1890) wurden 24.600 Mark zur Verfügung gestellt; der Kaiser steuerte auf Vermittlung des Kultusministers 70.000 Mark bei.

Der Sekretar der Akademie, Emil du Bois-Reymond, hob in seinem Bericht über die Humboldt-Stiftung für das Jahr 1890 die Aufgabe der Expedition besonders hervor:

"Der Kreislauf der organischen Materie durch die Gesammtheit der Lebewesen besteht bekanntlich darin, dass die grünen Pflanzentheile unter der Einwirkung des Sonnenlichtes die von den Thieren wesentlich zu Kohlensäure und Wasser verbrannte organische Materie wieder aufbauen, wobei Sauerstoff für die Athmung der Thiere wieder frei wird. Diese längst gewonnene Einsicht passte indess zunächst nur auf die Land- und Luftthiere und -Pflanzen, allenfalls auf die der süssen Gewässer und der Meeresküsten. Dagegen war bis zur neuesten Zeit die Frage kaum aufgeworfen worden, woher für die unermessliche Fülle thierischer Lebewesen im Ocean die pflanzliche Nahrung herkomme, mit anderen Worten wie im Weltmeere der Kreislauf der organischen Materie sich vollziehe." (1)

(1) Sitzungsberichte der Akademie, Berlin 1891, I:83.

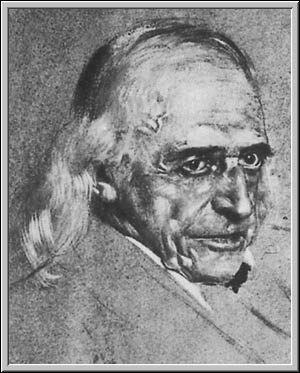

Wiewohl Adolf Harnack ihn als den Vater der Kirchengeschichtsschreibung bezeichnet hat (1), gingen die Meinungen der Zeitgenossen über ihn weit auseinander: "Neander ist vom Ministerium ersucht, keine Vorlesungen über Dogmatik und Moral zu halten, weil er sie nicht wissenschaftlich hielte; er hat sich aber auf die Hinterbeine gesetzt und will entweder frei lesen oder entlassen sein." (2)

Aus einer jüdischen Krämerfamilie stammend, konvertierte er 1806 zum Christentum. Nach seinem Studium der Theologie in Halle und Göttingen habilitierte er 1811 in Heidelberg und wurde im folgenden Jahr zum außerordentlichen Professor der Theologie ernannt. 1813 erreichte ihn der Ruf auf eine ordentliche Professur an die Universität zu Berlin.

Selbst Kirchenhistoriker, hat Adolf Harnack die Wahl Neanders zum Ordentlichen Mitglied der Akademie, nachdem Schleiermacher gestorben war, als eine Bereicherung bezeichnet, denn mit "seinen gehaltvollen kirchenhistorischen Abhandlungen förderte er jenen Zweig der Geschichte, der einst bei der Stiftung der Akademie ihr zur Pflege besonders empfohlen war." (3) Verdient hatte er sich diese Berufung durch die Qualität seiner Werke, in denen sich Gelehrsamkeit mit Begeisterung paarten. "Neander hat lebendiges Interesse und Lust an der Kirchengeschichte erweckt, weil er sie mit dem Auge des dankbaren Freundes betrachtete; er hat das Quellenstudium der Kirchengeschichte belebt, man darf fast sagen begründet, weil er ein herrliches Ziel dieses Studiums kannte - den geistigen Verkehr mit hohen Ahnen; er hat die Kirchengeschichte der Religionsgeschichte zurückgegeben, weil er den Pulsschlag christlichen Empfindens und Lebens auch unter fremden und spröden Hüllen zu fühlen verstand." (4) Äußerlich allerdings bot Neander das Bild jener deutschen Gelehrten, die das frühe 18. Jahrhundert in einer Vielzahl von ernsten und karikierenden Schriften als eigensinnige, ungesellige und merkwürdige Manieren pflegende Zeitgenossen beschrieben hatte: in Leben und Hörsaal eine "real curiosity", eine der originellsten Erscheinungen in der literarischen Welt des 19. Jahrhunderts. (5)

Für die Akademie hat Neander Anfang der vierziger Jahre ein Unternehmen entwickelt, das leider nicht verwirklicht werden konnte. Nach der Beendigung der Arbeiten an der Sammlung 'Scriptiones historiae Byzantinae' sollte diese mit einer Sammlung einflußreicher griechischer Kirchenmänner, die 'Acta Sanctorum Ecclesiae Graecae' verbunden werden. Da sein Gehilfe Dr. Hildebrand in Halle mit anderen Dingen beschäftigt war und Neander die Arbeit selbst nicht ausführen konnte, blieb das Vorhaben trotz Unterstützung der Klasse liegen. Anregungen aus diesem Plan sind schließlich in die kirchenhistorischen Forschungen von Petermann und Schwartze eingegangen.

(1) Zit. n. Adolf Harnack, Geschichte der Königlích Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Berlin 1900, 1.2:883-885

(2) Ibid:726.

(3) Ibid:785

(4) Ibid:884.

(5) Schaff, P., Germany; its Universities, Theology, and Religion, Edinburgh 1857:269.

Real curiosity

"In seiner äußeren Erscheinung war Neander eine echte Kuriosität, besonders im Hörsaal. Stellen Sie sich einen Mann vor von mittlerer Größe, schlanker Gestalt, unschönem, aber interessantem und gutmütigem Gesicht, dunkler, stark jüdischer Hautfarbe, tiefliegenden, funkelnden Augen, überschattet von einem ungewöhnlich starken buschigen Augenbrauenpaar, schwarzem ungekämmt über seine Stirn fallenden Haar, einem altmodischen Mantel, nachlässig gebundener weißer Krawatte, die ebenso oft hinten oder an der Seite des Halses baumelte wie vorn, einem schäbigen schiefsitzenden Hut und übers Knie reichenden Reitstiefeln; stellen Sie sich ihn dann auch zu Hause sitzend vor, umgeben von Büchern auf den Regalen, dem Tisch, auf den wenigen Stühlen und verstreut über den ganzen Fußboden; oder wie er Unter den Linden und im Tiergarten spazieren geht, sich dabei auf dem Arm seiner Schwester Hannchen oder den eines andächtigen Studenten stützt, mit geschlossenen Augen oder in den Himmel blickend, inmitten des Lärms und Getriebes der Stadt über Theologie sprechend, und so einen einzigartigen Kontrast zum Leben um ihn herum darstellend, angestarrt, belächelt, bestaunt und doch respektvoll gegrüßt von allen, die ihn kannten; oder schließlich, wie er am Katheder steht, mit einem Gänsekiel spielend, den sein Bedienter immer parat haben mußte, dauernd die Beine hin und her kreuzend, vorgebeugt, seinen Kopf häufig senkend, um einen krankhaften Speichelfluß herauszuschleudern, den Kopf dann plötzlich wieder hochwerfend, besonders wenn in polemischem Eifer gegen den Pantheismus und toten Formalismus entbrannt; zeitweise bedrohlich nahe daran, das Pult umzuwerfen, und doch die ganze Zeit mit größter Ernsthaftigkeit und Begeisterung sprechend, ohne irgendeine andere Hilfe als die einiger unleserlicher Notizen und dem ununterbrochenen Fluß von Gelehrsamkeit und Denken aus der tiefen und reinen Quelle seines Inneren; und dann mit der ganzen Kuriosität des Äußeren, wodurch er in eins die Ehrfurcht und das Vertrauen eines jeden Hörers hervorrief; - stellen Sie sich alles dieses vor und Sie haben ein Bild von Neander, der alleroriginellsten Erscheinung in der literarischen Welt dieses 19. Jahrhunderts."

Zit. n. Philip Schaff: Germany; its Universities, Theology, and Religion, Edinburgh 1857, pp. 269-270. (Übers. Red.).

Noch im Todesjahr Alexander von Humboldts gründeten einige seiner Verehrer die "A. v. Humboldt-Stiftung für Naturforschung und Reisen". Ihr Zweck bestimmte, "hervorragenden Talenten, ... ohne Rücksicht auf Nationalität und Confession, in allen den Richtungen, in welchen A. v. Humboldt seine wissenschaftliche Thätigkeit entfaltete, namentlich zu naturwissenschaftlichen Arbeiten und grösseren Reisen Unterstützung zu gewähren." (1) In dem die Stiftung verwaltenden "Curatorium" führte die Akademie in der Person des Sekretars der mathematisch-physikalischen Klasse den Vorsitz.

Nach kurzer Vorbereitungsphase startete die Humboldt-Stiftung ihr erstes Unternehmen. Der Lehrer der Naturwissenschaften an der Berliner Handelsschule Reinhold Hensel erhielt den Auftrag zu einer Forschungsreise nach Südamerika. Das Ziel der am 18. Juni 1863 begonnenen, präzise inhaltlich vorbereiteten Unternehmung bestand darin, "in der Pampasformation der Argentinischen Staaten und der Banda oriental, so wie in den Knochenhöhlen Brasiliens in Minas garaes und in der südlichen Provinz Rio grande do Sul fossile Überreste, insbesondere von Säugethier-Skeletten, planmässig aufzusuchen und einzusammeln." (2) Hensel kehrte drei Jahre später am 20. September 1866 mit umfangreichem Sammlungsgut aus Brasilien zurück.

Diese Expedition war der Auftakt für viele wissenschaftlich ertragreiche Forschungsreisen, die von der Alexander-von-Humboldt-Stiftung finanziert worden sind. Die Stiftung selbst wurde zweimal neu gegründet und ist heute mit verändertem Profil noch immer in der Wissenschaftsförderung tätig.

(1) Statut der Humboldt-Stiftung für Naturforschung und Reisen, Archiv BBAW, II-XI, Bd. 80, Bl 102. (2) Zit. nach: Monatsberichte der Akademie, 1864: 74-75.

Ebenso wie Kunstwerke offenbaren wissenschaftliche Leistungen oftmals nicht den Charakter ihrer Schöpfer, sondern deren Defizite oder das, was sie zu verbergen suchten. Das wissenschaftliche Opus des schweizerisch-deutschen Kunsthistorikers Heinrich Wölfflin gehört in diese Gattung. In den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts war er fraglos die überragende, weit über das Fach ausstrahlende Gestalt der Kunstgeschichte.

Das Bild des kühl distanzierten und zugleich gesellschaftlich höchst gewandten Forschers, der in seinen Reden und seinen glanzvollen Vorlesungen ein großes Auditorium zu fesseln verstand und dessen Begriffsbildung einer rational strukturierten Denkanlage zu entsprechen schien, war lange ungetrübt. Seine 1982 publizierten Tagebuchfragmente offenbarten jedoch einen in Selbstzweifeln verspannten, nirgendwo heimischen Forscher, der immer wieder geradezu vom Gegenteil dessen angetrieben wurde, was sich auf der Oberfläche seines Wirkens und seiner Publikationen abspielte. Die Diskussion um seine Methode hat sich hierdurch entschärft. Seine Verehrer, die ihn bis heute als Begründer der formanalytischen Methode feiern, sind nun ebenso wie seine Verächter, die ihn als ästhetizistischen Sündenfall des Faches erachten, mit einem weitaus differenzierteren Gegenüber konfrontiert.

1864 im Kanton Zürich geboren, promovierte Wölfflin 1886 in München und habilitierte sich im Jahre 1888, um bereits 1893, ein aufsehenerregender Vorgang, auf Jakob Burckhardts Baseler Lehrstuhl für Kunstgeschichte berufen zu werden. Acht Jahre später trat er nach intensivem Zögern die Nachfolge Herman Grimms in Berlin an. Vielleicht gerade weil Wölfflin den Berliner Lehrstuhl als den bedeutendsten des Faches ansah, hat er die hieraus erwachsene Verantwortung als zwiespältig empfunden. Schon bevor er nach Berlin übergesiedelt war, sprach er von der "Raubwirtschaft", die jeder Universitätsprofessor "mit seinem geistigen Acker" zu treiben gezwungen sei. Hin- und hergerissen zwischen seinen gesellschaftlichen und administrativen Verpflichtungen und der Konzentration auf das Fach, zwischen dem Erlebniswert der Großstadt und der Unmöglichkeit, deren Anregungen angemessen mit der ureigenen Aufgabe zu verbinden, empfand er in Berlin schließlich nur mehr "Häßlichkeit und Seelenlosigkeit". Als er 1910 als erster Kunsthistoriker in die Königlich Preußische Akademie der Wissenschaften aufgenommen wurde, kam er sich vor wie ein Mensch, der "in ganz fremder Maske in der Welt herumläuft"; die Ehrung werde nur seinen "Abgang von Berlin beschleunigen".

Im selben Atemzug aber trauerte er den Herausforderungen nach, mit denen er in Berlin konfrontiert gewesen war und die er selbst hatte provozieren können. Hierzu gehörte auch und vor allem die Vorbereitung seines Hauptwerkes: die zwar erst 1915 publizierten, aber in Berlin vorbereiteten und in der Akademievorlesung von 1910 skizzierten "Kunstgeschichtlichen Grundbegriffe". Dieses vielleicht populärste Werk der kunsthistorischen Methodologie versucht, mit der Erschließung der "Grammatik und Syntax des Sehens" eine Geschichte des Auges und der Wahrnehmung zu fundieren. Künstlerische Sinneswahrnehmung ist hier als Produkt eines stetigen Wandels begriffen, der sich, ohne auf die außerkünstlerische Welt angewiesen zu sein, mit der Konsequenz von Naturgesetzen nach eigenen Regeln vollzieht.

Die Beeinflussung der Sehgeschichte durch die "äußere" Geschichte wollte Wölfflin nicht ausschließen, aber allein als eine relative Größe, die einen unabhängig sich vollziehenden Vorgang beschleunigen oder hemmen, verstärken oder ausdünnen, umbiegen oder fixieren, niemals aber erzeugen könne. Mit dieser Annahme hat Wölfflin die Kunstgeschichte von der Historiographie getrennt. Zu den ungenehmen Nebenfolgen dieses Vorganges gehört die bisweilen bis heute spürbare Herablassung, mit der die Epigonen Wölfflins auf die Geschichtswissenschaften geblickt haben.

Wölfflins "Grundbegriffe" reagierten auf die singuläre Leistung der Kunstgeschichte des 19. Jahrhunderts, eine schier unermeßliche Zahl von Kunstwerken inventarisiert und stilgeschichtlich eingeordnet zu haben. Sie boten aber keine "Summa" der Stilgeschichte, sondern begegneten der intellektuellen Leere, die diese Art Durchforstung der abendländischen Kunst bewirkt hatte. Was Wölfflin als Entwicklungsgeschichte der Kunst aufbot, war begrifflich weniger an den Geisteswissenschaften als vielmehr an Gestaltpsychologie und Sinnesphysiologie orientiert.

Das Insistieren auf dem Eigenleben des Auges und der visuellen Wahrnehmung hat den bis heute wirksamen, zwiespältigen Ruhm Wölfflins begründet. "Man sieht nur, was man sucht, aber man sucht auch nur, was man sehen kann" - diese neokantische Bestimmung der Rahmenbedingungen visueller Erkenntnis mündet in Wölfflins wohl bekanntestes Diktum: "Nicht alles ist zu allen Zeiten möglich". Dem Einwand, daß diese Verfangenheit in der Sehform des jeweils Möglichen eine Art Gefängnis des Auges bedeute, ist er mit dem Hinweis auf die wuchernde, unaufhörlich triebsame visuelle Phantasie begegnet, die sich nicht strukturlos, sondern zwischen den Polen der Kontrastpaare des Linearen und Malerischen, der Fläche und Tiefe, der geschlossenen und offenen Form, der Vielheit und Einheit sowie der Klarheit und Unklarheit vollziehe. Zur selben Zeit, zu der Ferdinand de Saussure die Linguistik methodologisch zu fixieren verstand, suggerierte Wölfflin mit seinen Gegensatzpaaren das Rahmenwerk einer Sprache des Visuellen.

Schon in seiner "Klassischen Kunst" von 1904 hatte Wölfflin nur Spott gegenüber allen Versuchen, "jeden Stil als Ausdruck der herrschenden Zeitstimmung begreiflich zu machen", und die opulente "Kunst Albrecht Dürers" von 1905, die als Antithese zum "Leben Michelangelos" seines Amtsvorgängers Herman Grimm gemeint war, stellte eine knappe Biographie voran, um danach umso unverstellter allein von Dürers künstlerischer Evolution zu sprechen.

Man wird Wölfflin darin zustimmen können, daß die Nutzung von Kunstwerken als bloß historische Dokumente "nur bis dahin führt, wo die Kunst anfängt", aber die folgende Leitidee, daß Formmotive "an sich ausdruckslos sind und einer Entwicklung rein optischer Art angehören", vermag das Kunstwerk womöglich noch nachhaltiger zu entleeren als es seine Reduktion auf eine historische Abbildfunktion bewirken könnte. Aber gerade Wölfflins radikalste Formulierungen zeigen ihn als einen jener Propheten, die ihre Methode in immer neuer Zuspitzung schärften, ohne daß sie mit ihr vollständig gleichgesetzt sein wollten. Indem Wölfflin als der Begründer der "Formanalyse" und als Befreier der Kunst- von der Geschichtswissenschaft gefeiert wurde, fühlte er sich geehrt und mißverstanden zugleich.

Ähnlich wie sein Lehrer Jakob Burckhardt, aber in reziproker Form, hat Wölfflin die Mißverständnisse geradezu provoziert. Wenn Burckhardt als Apologet der Geschichtlichkeit des Kunstwerkes gilt, so ist dies ebenso kurz gegriffen wie Wölfflins Ruhm oder Verachtung als purer Formanalytiker. Burckhardt ist bei seinem Lebensziel, die Autonomie des Künstlerischen zu bestimmen, in der unentwegten Abschichtung ihrer historischen Bedingungsfaktoren stehen geblieben, und daher konnte sein Weg mit dem Ziel verwechselt werden. Wölfflin suchte umgekehrt das Visuelle in der Strenge naturwissenschaftlicher Überprüfbarkeit zu fixieren, nicht aber, um die Formanalyse sich selbst genügen zu lassen, sondern um sie in größere Zusammenhänge einzubinden; immer wieder sucht er "aus dem Bau des Fachstudiums herauszukommen", um die "Dinge in ihrem Zusammenhang" begreifen zu können. Auch bei ihm blieb es bei der Zielbestimmung, und daher konnte auch er zu Unrecht in die Schublade der großen Vereinfacher gesteckt werden.

Seine kürzlich publizierte Berliner Vorlesung vom Sommer 1911 über die Kunst des 19. Jahrhunderts vergegenwärtigt Wölfflin auf eine denkbar unmittelbare Weise. Die stenografische Mitschrift läßt erahnen, wie er im Halbdunkel des Hörsaales die von ihm entwickelte Lehrtechnik der Doppelprojektion von Lichtbildern in virtuos eindringlichen Formvergleichen nutzte. Angesichts dessen, daß er sich hier als ein glänzender Kenner und Verteidiger der Kunst auch seiner eigenen Zeit erweist, ist geschlossen worden, daß er mit seiner Theorie der "reinen Form" als der vielleicht authentischste Theoretiker der künstlerischen Avantgarde des Beginns unseres Jahrhunderts gewesen sei. Gegenüber neueren Theorien, die das "Verschwinden des Künstlers" konstatieren, kann seine "Kunstgeschichte ohne Namen" geradezu als ein Vorläufer gelten. Als Sehschule der puren Form wird Wölfflins Werk vermutlich auch in Zukunft darin seine Aktualität bewahren, daß es umstritten bleibt.

Horst Bredekamp

Zur Bearbeitung der zahlreichen natur- und geisteswissenschaftlichen Vorhaben der Akademie, etwa der Längen- und Breitengradmessungen auf verschiedenen Erdteilen oder der kritischen Edition des indischen Heldenepos Mahabharata, bedurfte es Ende des vergangenen Jahrhunderts zunehmend internationaler Zusammenarbeit und Abstimmung. 1898 entschlossen sich die Akademien in Göttingen, Leipzig, London, München, Wien unter Einbeziehung der Akademien von Berlin, Paris, St.Petersburg und Rom zur Gründung eines internationalen Verbundes der Akademien (IAA). Zustimmung zu diesem Schritt wird auch aus Washington signalisiert. In der Preußischen Akademie wollte allerdings zuerst über diese Organisationsform keine rechte Freude aufkommen.

IAA

Wiewohl erst 1906 offiziell beigetreten, beteiligte sich die Preussische Akademie der Wissenschaften an den Projekten des "Kartells deutscher Akademien" (1) und nahm als "Gast" an dessen Sitzungen teil. Im Mai 1899 wurde sie beauftragt, eine internationale Konferenz der Wissenschaftsakademien in Wiesbaden vorzubereiten, bei der eine "Internationale Assoziation der Akademien der Wissenschaften" (IAA) ins Leben gerufen werden sollte.

In der Preussischen Akademie wurden diese Pläne mit einer gewissen Skepsis betrachtet, wohl weil man Bürokratisierungs- und Majorisierungsfolgen fürchtete. Für die Einrichtung der IAA sprach sich deshalb auch nur eine knappe Mehrheit der Mitglieder aus. Um den Beschluß überhaupt herbeiführen zu können, wurde im Plenum am 27.7.1899 eine neben dem Akademiestatut geschaffene Sonderregelung für die Behandlung von Assoziationsfragen geschaffen. Diese Handlungsgrundlage wurde erst 1908 - also zwei Jahre nach dem Beitritt zum Kartell aufgehoben, nachdem die IAA "seit längerem schon keinen Zankapfel mehr in der Akademie" (2) bildete.

Im Oktober 1899 erfolgte die Gründung der Internationalen Assoziation der Akademien der Wissenschaften in Wiesbaden auf der Grundlage des Berliner Statutenentwurfs. Zehn Akademien waren daran beteiligt: Berlin, Göttingen, Leipzig, London (Royal Society), München, Paris (Académie des Sciences), St. Petersburg, Rom (Accademia dei Lincei), Washington und Wien. Zur Gründungsversammlung waren weitere neun Akademien eingeladen, die der IAA beitraten: Amsterdam, Brüssel, Budapest, Christiana (Oslo), Kopenhagen, Madrid, Paris (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres und Académie des Sciences morales et politiques) und Stockholm. Später folgten die British Academy in London (1904), die Akademie in Tokyo (1907), die Société Helvétique des Sciences Naturelle in Bern (1910), die Royal Society in Edinburgh (1913) und die Societas Scientiarum Fennicae in Helsingfors (1913).

Bis zum I. Weltkrieg arbeiteten insgesamt vierundzwanzig Akademien an gemeinsamen geistes- und naturwissenschaftlichen Projekten. Die Preußische Akademie beteiligte sich besonders intensiv an der Leibniz-Ausgabe, der Edition des Mahabharata, den magnetischen Messungen eines Breitenkreises zur Überprüfung der Gaußschen Theorie des Erdmagnetismus, der Organisation von seismischen Beobachtungen in unterschiedlichen Weltregionen, den Messungen auf dem 30. Meridian von Südafrika bis Kairo, der internationalen Organisation der Hirnforschung und an der Vulkanforschung. Während des I. Weltkrieges mußte die IAA ihre Tätigkeit einstellen. Nach Kriegsende kam es nicht mehr zu einer Wiederbelebung oder Neugründung der Vereinigung. (3)

(1) Der "Verband der wissenschaftlichen Körperschaften", der Vereinigung deutscher Akademien und in der Wissenschaftsgeschichtsschreibung unter dem Signum "Kartell" beschrieben, wurde 1893 gegründet. Dem Verband gehörten bei Gründung die Akademien in Göttingen, Leipzig, München und Wien an. Vgl.: Grau, Conrad, Die Preußische Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Heidelberg-Berlin-Oxford 1993:192.

(2) Archiv der BBAW, II-VIa 17. Bd. 5, Bl. 1.

(3) Vgl. Grau 1993:194.

Zwei Jahre vor seinem Tod kam ich als Erstsemester in die Sprechstunde von Alfred Weber. In einem Anflug von Größenwahn bat ich um Aufnahme in sein Kolloquium über weltumspannende Themen.

"Semester"? "Erstes" sagte ich kleinlaut. "Hinaus!" erscholl es. Schon in der Tür hörte ich: "Was haben Sie bisher gemacht?" "Eine Lehre" sagte ich erleichtert. "Das ist etwas anderes, setzen Sie sich wieder". Es folgte ein längerer Vortrag des alten Herren über die Nachkriegsjugend, die keine Praxiserfahrung mehr habe und daher auch wissenschaftlich nichts rechtes leisten könne. Mit dem Appell an die Einheit von Praxis und Wissenschaft, Lehre und Leben war ich "probeweise" aufgenommen. Ich arbeitete fieberhaft an einem hochgestochenen Referatsthema, das keiner der alten Hasen gewollt hatte. Bevor ich beklommen wieder bei dem Olympier erscheinen konnte, schrieb er eine Postkarte: "Warum kommen Sie nicht mehr in meine Sprechstunde?" Else Jaffé öffnete die Tür zum Allerheiligsten und meine Beklommenheit wich: "Ich habe mich nach Ihnen gesehnt", sagte Weber. Nie wieder hat sich ein Professor nach mir gesehnt.

Die Anekdote paßt zu dem Bild, das Alfred Weber hinterlassen hat. Er war ein durch und durch subjektivistischer Gelehrter und ein begnadeter Lehrer, der zur faszinierenden Professorenfigur in Romanen wurde, von Max Brod bis David H. Lawrence - der Engländer hatte die Schwester von Else Jaffé-Richthofen geheiratet, die später Alfred Webers Lebensgefährtin wurde.

Wie sein älterer Bruder Max Weber war er zunächst Nationalökonom, wie man das damals nannte. Er wurde bekannt durch Arbeiten zur Standortlehre der Industrien, die ihm einen Platz in der wirtschaftlichen Dogmengeschichte sicherte, obwohl er später kaum auf dieses Standbein zurückkam. Das Spielbein hat er schon 1909 - als sein erstes Standardwerk erschien - in die Kultursoziologie ausgestreckt. Der Gesellschaftsbegriff wurde als Nebeneinander von Kultur- und Zivilisationsprozeß begriffen, ohne daß ein striktes Kausalverhältnis angenommen wurde. Die Idee, daß es jedoch eine Gefahr gäbe, daß die Kulturentwicklung hinter der zivilisatorisch-technischen Entwicklung zurückbliebe, und so "ein vierter Mensch" in seiner Epochenlehre entstehen könnte, der für ihn auf seine Art einen "Untergang des Abendlandes" bedeuten könne, war unverkennbar. Auch in der amerikanischen Soziologie bei Thorstein Veblen und William Ogburn gab es eine Theorie des "cultural lag". Aber sie hielt sich fern von jener quellenfern und antipositivistisch arbeitenden, lebensphilosophisch überhöhten Auffassung von Kultur bei Alfred Weber. Einzelne Begriffe - Weber liebte das Erfinden von Fremdwörtern - gingen in die Geschichtsphilosophie ein, wie der Terminus "Achsenzeit" bei Karl Jaspers. Methodisch strebte Weber eine "Konstellationsanalyse" an, die sich jedoch der Operationalisierung in nachvollziehbare Forschungsschritte immer wieder entzog. Der selbstverantwortliche und freie "Dritte Mensch", der den technokratisch-bürokratischen Sachzwängen trotzt, blieb voluntaristisch und politisches Bekenntnis. Ein "freiheitlicher Sozialismus" bewegte ihn, den er mit Alexander Mitscherlich 1946 publizistisch vertrat.

Auch sein Bruder Max, in dessen Schatten er lebte, entwickelte eine historische Kultursoziologie, die eine wichtige Heidelberger Tradition bis zu Karl Mannheim oder Alexander Rüstow werden sollte. Auch Max Weber bediente sich einer verstehenden Methode. Aber er blieb diagnostischer Fachwissenschaftler, wo Alfred Weber eine orientierende bekenntnishafte Wertvermittlung anstrebte. Max Weber behielt einen schärferen Blick dafür, daß das "Gehäuse der Hörigkeit" der technischen und bürokratischen Strukturen nicht mehr voluntaristisch durchbrochen werden kann. Max Weber in seiner strengen innerweltlichen Askese hatte nie begriffen wie Bruder Alfred und seine jugendbewegten Freunde wandernd dem Industriezeitalter zu entkommen suchten, und zugleich dem Sozialismus und der Sozialdemokratie ihre Stimme liehen. Die Diskriminierung von Zivilisation und Technik - ein weitverbreiteter Zug der Neuromantik, die nicht nur Heidelberg vergiftete und politisch anfällig für rechtsextremes Gedankengut machte - hat Max Weber nie gebilligt. Den ungeheuren Einfluß, den vorbildliche Erzieher wie Alfred Weber auf die Jugend hatten, sah er sogar als Gefahr an. "Wissenschaft als Beruf" war für ihn das Bohren härterer Bretter.

Die Vorstellung, daß die Totalität der Gesellschaft erfaßt werden könnte, breitete sich in der Linken wie in der Rechten zwischen den Weltkriegen aus. Lukács und Bloch haben als Heidelberger Studenten solche Gedanken übernommen, auch wenn sie Alfred Weber gegenüber skeptisch blieben. Weber nannte sie ganz ohne Antisemitismus die "zwei Neorabbiner der Summa Theologica". In Lukács' "Zerstörung der Vernunft, von Schelling zu Hitler" (1953, S. 491) kommt Alfred Weber als Irrationalist nicht gut weg. Immerhin wird auch bei Lukács anerkannt, daß Alfred Weber sich von politischen Geschichtsmythologien ferngehalten hatte. Er blieb Antiimperialist, als Max Weber sich bereit erklärte, sich selbst mit dem Teufel zu verbünden, um die Geltung Deutschlands zu vergrößern. In seiner Skepsis gegen den Imperialismus des Kaiserreichs war er sogar der bessere Ökonom als Bruder Max: er glaubte nicht, daß der Imperialismus ein sinnvolles Mittel sei, Deutschlands wirtschaftliche Weltgeltung in einer Zeit des wachsenden Protektionismus sicherzustellen.

Patriot war auch Alfred. Jaspers hat dies nach 1945 Alfred Weber entfremdet, obwohl er in ihm einen untadeligen Antinazi sah, der wie der große Philosoph selbst in die innere Emigration gegangen war. Als 1933 die Hakenkreuzfahne auf dem Institut gehißt wurde, ließ Weber sie herunterholen - eine mutige Tat.

Nie war Alfred Weber ein enger Nationalist gewesen. Nicht "Nationalcharakter" sondern "nationales Schicksal" determinierte für ihn die Entwicklung der Nationen. Als Professor in Prag hat er mit Masaryk und anderen Tschechen für die Gleichberechtigung der Slawen im dualistischen Österreich-Ungarn gekämpft. Mit seinem Lehrer Gustav Schmoller und anderen hat er im Verein für Socialpolitik schon für eine Kontinentaleuropäische Zollunion gekämpft, um Europa gegen England und Rußland zu stärken.

Als Alfred Weber seine wissenschaftliche Karriere begann, hat er gegen die historische Schule seines Lehrers und für die Wiener Grenznutzenlehre Partei ergriffen. Nicht induktiv wollte er damals vorgehen, sondern deduktiv-theoretisch. Er hat dies in seiner Standortlehre verwirklicht. Um so erstaunlicher war seine spätere methodische Entwicklung. Die Verselbständigung bestimmter institutioneller Bereiche hat Alfred Weber gesehen, aber zu wenig fachwissenschaftlich-empirisch beschrieben. Simmels Theorie der sozialen Differenzierung blieb daher trotz ihres philosophisch-abstrakten Zuges die einflußreichere Variante einer soziologischen Theorie.

In mancher Hinsicht wurde er zum Nachzügler der großen Stadientheorien der Geschichte des 19. Jahrhunderts, obwohl er nicht mehr - wie diese Vorläufer - einen Sinn aus der Geschichte herauslas. Geschichte beantwortete für ihn nur die Fragen, die "wir an sie stellen". Sie diente ihm zur Selbsterkenntnis und zur Erkenntnis des Standorts ganzer Nationen. Die Verdinglichung des deutschen Machtstaates hat er als Fehlentwicklung erkannt. Liberaler, wie Bruder Max, und in enger Verbindung mit Friedrich Naumann, stand er - nach eigenem Bekenntnis - für die Quadratur des Zirkels: "Ich stehe demokratisch, sozial, national". Im Gegensatz zu Naumann plädierte er jedoch nicht nur für eine Zusammenarbeit mit den Sozialdemokraten, sondern rief direkt zu ihrer Unterstützung auf.

Nach 1949 wehrte er sich nicht einmal gegen den KPD-Vorschlag, Weber zum Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten zu machen, obwohl die Kommunisten seinen ethischen Sozialismus für "kleinbürgerlich" hielten. Aber an seiner demokratischen Gesinnung war kein Zweifel, und sein Patriotismus ließ ihn auch für die bürgerliche Mitte als Kandidaten attraktiv erscheinen. Seine eigenen Verfassungsvorstellungen vor 1949 hatten jedoch gar keinen Bundespräsidenten vorgesehen, sondern einen rotierenden Vorsitz im "Bundesrat" nach Schweizer Vorbild. Für Linke war sein Eintreten für ein neutrales wiedervereinigtes Deutschland attraktiv. Hier trennte sich erneut sein Weg von dem Karl Jaspers', dem damaligen Praeceptor Germaniae. Einig aber blieben beide in der Ablehnung des Adenauerschen Systems.

Der kulturhistorische Nachzügler hätte im Nachhinein wieder zu einem Vorreiter werden können. Kultur wurde in der kulturalistischen Wende der Geschichts- und Sozialwissenschaften ins Zentrum gerückt. Dennoch ist Webers Variante erstaunlich einflußlos geblieben. Sein Werk litt darunter, daß er den bahnbrechenden analytisch-theoretischen Ansatz seiner Standortlehre aufgegeben hatte zugunsten einer kultursoziologischen Perspektive, die allzu stark auf Anforderungen der Tagespolitik reagierte. Webers Kritik der klassischen Moderne blieb im Gegensatz zur Kultursoziologie Max Webers für die Postmoderne nicht anschlußfähig. Die Tragik dieses faszinierenden Polyhistors wurde 1954 auf einem Kongreß deutlich. Talcott Parsons, der Künder der Soziologie der klassischen Moderne, die er von Amerika nach Europa reimportierte und selbst nicht gerade ein Empiriker, geriet in einen Disput mit Alfred Weber. Dieser fühlte sich durch vergleichende Betrachtungen zum Werk seines Bruders Max gekränkt: "Wollen Sie mein Lebenswerk insgesamt abwerten?" Mit angelsächsischer Coolness kam die Antwort im schönsten amerikanischen Akzent zurück: "Durchaus nicht, Herr Kollege, aber ich würde es nicht eben Soziologie nennen."

Klaus von Beyme

Jean Paul vollendete im August 1788 das Manuskript "Meine Beantwortung der Berliner Preisaufgabe: «ob man den Pöbel aufklären dürfe»; als ich für die Allgem. deutsche Bibliothek abgezeichnet wurde". In dieser Satire auf die 1780 von der Akademie gestellte Preisfrage "Ob der Volksbetrug von Nutzen ist" karikiert Jean Paul die Konzepte einer Volksaufklärung in den Grenzen der Staatsräson.

Satire

"Ich und unser alter Edelmann ... mochten kaum noch einen Büchsenschus fern von Altkazenellenbogen fahren, als der Edelman unter andern auch die Frage der Akademie (er wußte übrigens gar nicht, daß die Frage oder die Akademie in der Welt sei) in den Mund bekam und sie auf der Stelle so auflöste: der gemeine Man dürfe Sontag und Werkeltag nicht mehr Verstand haben als er brauche, um sein Testament zu machen. ... Ich wüste keine einzige Metapher, auf die die ältesten und neuesten Staatslehrer das Staatsrecht glüklich gegründet haben, die sich nicht überal mit meinem Saze reimte, daß das Volk immer den Beinamen des Karls des Einfältigen behaupten müsse.

Wenn sie z. B. inzwischen sagen (sagte M. l`Academicien), der Staat sei eine Maschine - - so ists ganz gut. Denn etwas schlechteres sol und darf er nicht sein; und etwas besseres, das ist schon der Fürst. Unvolkommen ist allerdings eine solche Staatsmaschine niemals, wenn der Regent gerade an ihr das, weswegen man sich solche ungeheuern Maschinen anschaft, nicht vermisset; ... allein da in beiden die Räder und alle Gelenke einer Maschine, obgleich ohne Nuzen, doch da sind, so beweiset der Einwurf ia nicht, daß sie keine, sondern hoffentlich nur daß sie elende Maschinen sind. Aber das könten sie eben nicht einmal bleiben, wenn iedes Staatsmitglied eben so gut seinen Kopf vol Aufklärung aufsezen dürfte als hätt' er noch eine Krone oben darauf zu thun. Ich bitte Sie beide, meine Herren, ums Himmels Willen, sinnen Sie geselschaftlich nach und malen Sie lieber nicht weiter, ob ein Staatsmitglied die treibende und getriebene kleine Maschine in der grossen Maschine bleiben kan, wenn man Licht nimt und ienes damit beseelet, wenn das hölzerne Rad sich in [ein] lebendiges augenvolles Feuerrad verwandelt, dergleichen Jesaias selbst gesehen, kurz wenn in iedem stat des Fürsten auch eine Seele regiert? Allerdings sagte M. l`A[cademicien], ist's damit vorbei und aus den Maschinen werden nichts als Menschen." (1)

Jean Paul sandte das Manuskript am 1. September 1788 zur Publikation im "Teutschen Merkur" über Herder an Wieland. In dessen Journal erschien der Aufsatz jedoch ebensowenig wie später in der von Archenholz herausgegebenen Zeitschrift "Neue Literatur- und Völkerkunde". Der Abdruck in den "Sämtlichen Werken" folgt einer im Jean-Paul-Nachlaß überlieferten unvollständigen Fassung mit dem Titel: "Dumheit schickt sich für das gemeine Volk".

1) Jean Pauls Sämtliche Werke, Historisch-kritische Ausgabe, II. Abt., Nachlaß, Bd. 3, Ausgearbeitete Schriften 1786-1792, hrsg. von Eduard Berend, Weimar 1932:45-46.

Friedrich Wöhler und Justus Liebig gelten der Disziplingeschichtsschreibung als Begründer der modernen Chemie. Beide wurden am gleichen Tag, dem 20.6.1833, als Korrespondierende Mitglieder in die Königlich Preußische Akademie der Wissenschaften aufgenommen. In ihrer Laudatio nennen Alexander von Humboldt und Eilhard Mitscherlich als Wöhlers "glänzendste Entdeckung" die "künstliche Darstellung einer dem thierischen Organismus wesentlichen Verbindung, des Harnstoffs, aus unorganischen Substanzen; es war der erste gelungene Versuch dieser Art." (1)

Ursprünglich hatte Wöhler Medizin studiert und in diesem Fach 1823 in Heidelberg promoviert. Sein vornehmliches Interesse galt freilich von Beginn an der Chemie. L. Gmelin, der Heidelberger Chemiker und Wöhlers Lehrer, stellte ihm sein Labor für Versuche zur Verfügung. Bei Berzelius in Stockholm erhielt er seine systematische Ausbildung.

1825 nach Deutschland zurückgekehrt, begann Wöhler seinen Unterricht in der neu gegründeten Gewerbeschule in Berlin, die vorwiegend auf die Interessen von Handel, Industrie und Landwirtschaft ausgerichtet war. In seinem Berliner Laboratorium machte er zahlreiche Entdeckungen und entwickelte Verfahren, etwa die von der Akademie besonders hervorgehobene Harnstoffsynthese sowie die Darstellung von Aluminium und Phosphor.

Die Darstellung des organischen Harnstoffs aus dem anorganischen Ammoniumzyanat war die erste künstliche Synthese eines organischen Stoffes aus anorganischen Ausgangsstoffen. Wöhler zog aus diesem Nachweis allerdings nicht den für andere Forscher naheliegenden 'antivitalistischen' Schluß, sondern verlieh auch in den weiteren Auflagen seines "Grundriß der organischen Chemie" der Überzeugung Ausdruck, daß bei organisch-chemischen Reaktionen die Lebenskraft eine Rolle spielt.

1836 erhielt er als Nachfolger von Stromeyer einen Ruf nach Göttingen und war zugleich bis 1850 Generalinspekteur der Hannoverschen Apotheken. In Göttingen fand Wöhler ein seinen wissenschaftlichen Interessen entsprechend eingerichtetes Laboratorium vor, in dem er zahlreiche weitere Entdeckungen machte: Er stellte Siliziumkarbid, Silane und Trichlorsilan her, erkannte die Analogie zwischen siliziumorganischen Verbindungen und den Kohlenstoffverbindungen und stellte 1863 das brennbare Ethin aus Kalziumkarbid her, ein Verfahren, das die Großindustrie technologisch verwertete. Jahrelang beschäftigte ihn die Darstellung reinen Aluminiums. Das gelang ihm 1827 erstmals in Form kleiner Metallfilter. Als er 1845 Liebig mitteilen konnte, er habe Aluminium in "großen Kugeln" erhalten, hatte Henry Sainte-Claire Deville ein industrielles Verfahren zur Aluminiumherstellung entwickelt. Zwischen den beiden Forschern entbrannte daraufhin ein heftiger Prioritätsstreit über die erstmalige Synthese, der 1855 durch die Anerkennung der Leistungen beider beigelegt wurde. (2)

(1) Laudatio, Archiv der BBAW, II-II, 119, Bl. 203. Im Jahre 1855 wurde er zum Auswärtigen Mitglied gewählt. (2) Vgl.: Heinig, Karl, Biographien bedeutender Chemiker, 4. Aufl., Leipzig 1976:126.